Микрорайон Матвеевское, сформировавшийся в 1960–1970-е годы, имеет в действительности гораздо более древние корни. На его территории ранее находились три самостоятельных поселения: Аминьево, Волынское и Матвеевское. История их богата летами, событиями и именами. А реки Сетунь и Раменка, вдоль которых располагались эти селения, и вовсе прошлым своим уходят в мезозойскую эру, отделенную от нас десятками и даже сотнями миллионов лет. Не менее интересна и современная история Матвеевского района, начавшаяся в советский период. Хотите узнать, как превращались старинные подмосковные деревеньки в один из самых красивых и живописных московских районов? Читайте эту статью. Это будет увлекательное путешествие во времени. И быть может, после прочтения вы полюбите Матвеевское так же горячо, всем сердцем и навсегда, как полюбил однажды автор этой статьи.

Матвеевское

Матвеевское — местность на западе Москвы, в междуречье Сетуни и ее правого притока — Раменки. Названа по бывшему селению Матвеевское, соседствовавшему на западе с Аминьевым, на юго-западе — с Очаковым, на севере — с Волынским.

О точном времени появления деревни Матвеевской у историков нет единого мнения. Наиболее распространенным мнением является то, что она возникла на рубеже XIV–XV веков, а название свое получила от имени владельца — Матвея (Васильевича?) Голенищева-Кутузова, отдаленного предка великого полководца М. И. Кутузова, которому также принадлежало соседнее Голенищево.

Однако археологические раскопки, проводившиеся учеными в 1946–1947 годах на территории деревень Матвеевская, Давыдково и Раменки, выявили курганные группы и селища, которые свидетельствуют о том, что люди в этих краях жили как минимум с XIII века.

Деревня Матвеевская на топографическом плане Москвы 1838 года.

Деревни Голенищево и Матвеевская, принадлежавшие Голенищеву-Кутузову, впоследствии перешли в собственность московских митрополитов. Точное время перехода неизвестно. Возможно, это произошло еще при правлении Ивана III или даже раньше: в тарханно-несудимой жалованной грамоте, данной в 1504 году митрополиту Симону, он подтверждал права владыки на земли «в Сетунском стану в селе Голенищеве да в Селятине, да в дворех на усть Сетуни», а в 1522 году уже митрополиту Даниилу подтверждал права на «христиан, которые живут в домовном в церковном пречистыа Богородици в митрополиче селе, в Московском уезде, в Сетунском стану, в селе Голенищеве и в деревнях того села». А возможно, Матвеевское было приобщено к митрополичьим владениям в 1640-х годах патриархом Иосифом, который, как достоверно известно, в 1646 году выкупил соседнее Аминьево. Это историкам еще предстоит узнать подробности перехода владений от одних собственников к другим. Как бы там ни было, во второй половине XVII века деревня Матвеевская, вместе с Голенищевым (Троицким), Никольским (Селятиным) и Гладышевым, уже точно значилась в составе патриаршего хозяйства, восстанавливавшегося после опустошении и разорений Смутного времени: об этом говорит И. Е. Забелин в своей книге «Кунцево и древний Сетунский стан».

После упразднения патриаршества в 1721 году бывшие митрополичьи владения близ Сетуни поступили в общее государственное управлением и были отданы в заведывание синодального правления. Но уже в 1729 году они снова оказались в руках дворянства: император Петр II пожаловал своему любимцу князю Ивану Алексеевичу Долгорукому «въ Московскомъ уезде бывшее патриарше село Троицкое, Голенищево тожъ, со всеми къ тому селу деревнями и принадлежностями в вечное владение». Вероятно, в собственность Долгорукого перешла и относившаяся к селу Троицкому-Голенищеву деревня Матвеевская. Однако наслаждаться «вечным владением» Долгорукому не пришлось: в 1730 году император скончался, а вместе с ним окончилось и время возвышения его фаворита — все пожалованные царем имения, чины и ордена были у него отобраны, в 1731 году село Голенищево с деревнями поступило в ведение Коллегии Экономий.

Результаты проведенного в 1766 году генерального межевания свидетельствовали, что село «Троицкое, Голенищево тож» по-прежнему находилось во владении Коллегии Экономии. К Троицкому-Голенищеву на тот момент относились: «село Аминево, сельцо Никольское, деревни Гладышево, Каменная плотина и Матвеевская, а также Берешковская слобода». С юго-запада к землям Троицкого-Голенищева примыкали земли села Волынского, принадлежавшие тогда князю Михаилу Ивановичу Долгорукому, сыну казенного за госизмену Ивана Алексеевича Долгорукого.

В 1812 году деревня Матвеевская и близлежащие селения сильно пострадали от наполеоновского нашествия. О масштабе потерь упоминает ведомость, поданная в июне 1813 года причтом Троице-Голенищевской церкви: «в деревне Матвеевской 30 дворов, в том числе сожженных неприятелем девятнадцать, семь выстроено, а из остальных 12 иные готовятся к построению, а иные по неимуществу и крайнему разорению от неприятеля крестьян еще не готовятся».

Советский период

Когда после революции 1917 года и Гражданской войны началась коллективизация, жители деревни Матвеевской, как и все крестьяне страны, были вовлечены в колхоз. Объединение матвеевских крестьян прошло в 1930–1932 годах. В этот период деревня представляла уже довольно крупное поселение, в которое входило 102 крестьянских двора. Здесь был сельский совет, амбулатория и клуб, но еще не было школы — ближайшая находилась в Аминьеве. Главная деревенская улица, вокруг которой в основном группировались одноэтажные крестьянские избы, тянулась по прямой линии от реки Раменки до места, где сейчас расположен круглый дом. Здесь от нее отходила вторая крупная улица, лежавшая примерно в направлении центральной аллеи нынешнего сквера имени Анны Герман.

Своя железнодорожная платформа в Матвеевском появилась только в 1935 году. При ней был обустроен буфет и теплый зал ожидания. Проезд от станции Матвеевской до Москвы стоил 35 копеек для взрослого и 10 копеек для ребенка.

Деревня Матвеевская на карте РККА Москвы и окрестностей 1929 года.

Матвеевцы жили в основном небогато. После лихолетья коллективизации многие мужчины стали уходить на заработки в Кунцево, Сетунь и Москву. В колхозе работали преимущественно женщины. Сразу всей семьей — мужу и жене — покинуть колхоз было нельзя: лишишься приусадебного участка, который для многих стал главным источником пропитания. Свои товары — молоко, овощи, фрукты — крестьяне продавали на колхозном рынке в Кунцеве, который местные жители называли «нашим кормильцем». Рынок находился между станцией Кунцево и Можайским шоссе.

В 1950 году деревню включили в состав более крупного колхоза, названного честь И. В. Сталина. А в конце 1950-х на землях Матвеевского, Аминьева, Очакова и других окрестных поселений сформировали совхоз «Матвеевский». До недавнего времени о нем еще напоминали остатки фруктовых садов и питомника, разбитых вдоль железной дороги и трасс, давших начало нынешней улице Лобачевского и Аминьевскому шоссе. Все это зеленое наследие советского прошлого было вырублено под современную застройку 2010–2020-х годов. От него остался только небольшой клочок яблоневого сада возле жилого комплекса «Вестердам» и метро «Аминьевская». Единичные яблони старых совхозных садов растут еще в сквере Анны Герман — вдоль Нежинской улицы и около бывшего кинотеатра «Планета», в результате недавней реновации преобразованного в многофункциональный общественный центр «Место встречи Планета».

Во время Великой Отечественной войны через Аминьево, Матвеевское и Очаково пролегла третья, последняя, линия обороны Москвы — оборонительный рубеж Кунцево–Подольск. Его строили в октябре-ноябре 1941 года. Для создания линии окопов, противотанковых рвов и блиндажей, усиленной дотами и дзотами, мобилизовали почти полмиллиона жителей Москвы и Подмосковья. До сих пор в пойме рек Сетуни и Раменки кое-где сохранились остатки этих военных укреплений.

Деревня Матвеевское. Поперечная улица. Фотография 1956-1970 года.

Первые послевоенные годы тоже дались матвеевцам довольно тяжело. Относительного достатка они достигли лишь к концу 1950-х – началу 1960-х. Жизнь в деревне текла размеренно и спокойно. Всем миром справляли и советские, и православные праздники, в особенности престольный — Троицын день. Своей церкви тогда в Матвеевском не было, и жители ходили крестить детей, венчать молодоженов и отпевать усопших в Троице-Голенищевскую приходскую церковь. Так сложилось, что многие матвеевцы были связаны родственными узами с жителями села Никольского (на месте которого сегодня расположен парк Олимпийской деревни). Старожилы рассказывали, что на престольный праздник Николы родственники обычно собирались в Никольском, а на Троицу — в Матвеевском. Весной и летом вечерами матвеевские парни приходили на гулянье к девушкам в Никольское, а никольские ребята отправлялись в Матвеевское.

Массовая застройка района

Первая пятиэтажка на землях Матвеевского была возведена в 1965 году, впоследствии ей был присвоен адрес дома № 20, корпус 1 по улице Веерной. Она ознаменовала собой начало периода массовой застройки деревни и формирования нового городского микрорайона. Интересно, что в 1995 году с этой же пятиэтажки начался снос старого жилого фонда и возведение на его месте новых многоэтажных жилых домов (корпусов 1–3 дома № 22 по Веерной улице).

Руководителем проекта жилой застройки района назначили архитектора Евгения Николаевича Стамо — одного из соавторов знаменитого круглого дома на Нежинской улице. Позже руководство строительством было возложено на Николая Николаевича Улласа.

Е. Н. Стамо предложил оригинальный проект застройки района — с веерным расположением домов. Первые две очереди панельных пятиэтажек визуально образовывали большой полукруг, напоминающий веер. В центре ограниченного жилыми домами пространства были сосредоточены ключевые объекты инфраструктуры. Необычный проект Стамо был неоднократно отмечен на советских и зарубежных архитектурных конкурсах.

Проект застройки микрорайона Матвеевское Е. Н. Стамо.

В процессе реализации веерной застройки, начинавшейся на землях Матвеевского, в строительство была вовлечена и территория соседнего села Волынского, которая тоже вошла в состав нового микрорайона. «Веерные» пятиэтажки были возведены на землях сельскохозяйственного назначения, свободных от более ранних построек. Снос же старых деревенских домов под новое масштабное строительство в Матвеевском начался в 1967 году, когда начали возводить шесть девятиэтажных корпусов дома № 3 по улице Веерной.

В том же 1967 году в доме № 20, корпус 2 по улице Веерной был открыт первый в Матвеевском детский сад, а в доме № 38, корпус 2 — первая общеобразовательная средняя школа № 55. Руководивший застройкой района Е. Н. Стамо писал в 1971 году в газете «Вечерняя Москва»: «По генеральному плану развития Москвы местом приложения труда для жителей Матвеевского является Очаковская промышленная зона. Чтобы еще больше "собрать" воедино этот район, здесь будут построены экономико-статистический институт и техникум внешней торговли. Таким образом, какая-то часть жителей Матвеевского сможет и учиться, и работать в своем районе. Из построек, намеченных в проекте, можно назвать еще несколько жилых домов, роддом, три детских сада, подземные гаражи и два пансионата для престарелых (один из них для ветеранов кино). В микрорайоне № 2 запроектирован торговый центр с закрытым рынком. Таким образом, по Генеральному плану район Матвеевского имеет очень хорошие перспективы в плане благоустройства, отдыха и обслуживания населения».

В целом новый микрорайон Матвеевское сформировался к середине 1970-х годов. Окончательно же строительство было завершено к 1985 году. В итоге проведенных с 1965 по 1985 год строительных работ на территории 126 гектаров земли в пойме реки Сетунь был сформирован крупный жилой массив с разноэтажными домами, суммарная площадь которых составляла 748,5 тысяч квадратных метров. Пятиэтажный жилой фонд серии 1-515 занимал 18 % от общего объема застройки микрорайона.

Веерная застройка в Матвеевском районе Москвы. Современный вид (до 2024 года).

Пока в одной части Матвеевского шла грандиозная стройка и вырастал современный городской микрорайон, в другой ее части, за железнодорожной веткой, еще продолжалась сельская жизнь. Здесь, на не затронутом преобразованиями участке, еще пару десятилетий сохранялось больше десятка деревенских домов, в которых продолжали жить матвеевцы в ожидании своих новых благоустроенных квартир. Последний деревенский житель получил квартиру в 1996 году. Но и после этого жизнь в деревне Матвеевской продолжала теплиться: в нескольких оставшихся домах жили те, кому сельская атмосфера казалась милей городской, а сохранившиеся от прежних владений огороды матвеевцы еще много лет использовали для своих посадок.

Круглый дом на Нежинской улице

В 1970-е годы Москва ежегодно пополнялась пятьюстами новых домов, однако это были стандартизированные, утилитарного вида строения, не отличавшиеся оригинальностью архитектуры. Над застройкой спальных районов столицы трудились талантливые специалисты, но они были ограничены жесткими рамками типового проектирования, и лишь немногим из них удавалось придумать в этих ограничениях нечто необычное. Одним из примеров авторской изобретательности стал круглый дом в Матвеевском районе, или дом-бублик, как его прозвали местные. Он был создан руководившим застройкой района архитектором Е. Н. Стамо и инженером Александром Маркеловым. Также над проектом работали другие специалисты мастерской № 3 института Моспроект-1: Н. Уллас, С. Карпова, Н. Пелевина, И. Косова, Н. Лавров.

Круглый дом на Нежинской улице.

Е. Н. Стамо в своей газетной заметке о Матвеевском писал: «Начато строительство совершенно оригинального по форме жилого дома в виде кольца. По поводу этого здания есть много споров: как его строить, удобно ли в нем жить, хорош ли будет вид из окон, выходящих во двор. Приходилось доказывать, что строительный кран прекрасно может ездить по кругу, что стены в комнатах будут прямые, а не кривые, что окна выходят в зеленый двор, диаметр которого превышает обычное расстояние между жилыми домами, и так далее. Сейчас рабочие ремстройтреста Ленинского района с большим энтузиазмом начали строить круглое здание. Надеюсь, что будущие его жители полюбят дом».

Идея архитектора заключалась в использовании небольшой «лазейки» в строительных нормах и правилах, за счет которой можно было бы выйти за рамки типовых проектов и создать из стандартных дешевых планировочных решений оригинальное здание, которое стало бы архитектурной доминантой района. Нормы допускали максимальное отклонение от горизонтали при стыковке типовых панелей в 6 градусов. Используя этот допуск, архитектор спроетировал очень длинную панельную девятиэтажку, скрученную в кольцо. Для того чтобы замкнуть дом в круг, потребовалось использовать 22 секции обычной девятиэтажки серии I-515/9M, соединенных друг с другом под углом в 6 градусов. Диаметр круга при этом получился равным 155 метрам — во дворе вполне могло уместиться футбольное поле. В доме получилось 26 подъездов и 913 квартир. Во внутренний двор с улицы вели шесть арок.

Экспериментальный круглый дом в Матвеевском возвели в 1972 году. Он получил адрес Нежинская улица, дом 13. Проект «бублика» хотели сделать серийным и возвести аналогичные дома по всей Москве. Архитектура здания впечатляла: впервые из типовых конструкций удалось создать жилой дом, ярко выделявшийся среди сотен скучных и однообразных коробок, заполонявших спальные районы столицы.

Популярная городская легенда гласит, что круглые дома возводились специально к Олимпиаде-80 — в качестве своеобразного символа пересекающихся олимпийских колец. Якобы круглых домов должно было быть пять — как и у эмблемы Олимпиады, — а то и десять–пятнадцать — для воссоздания сразу нескольких таких символов, которые можно было бы увидеть даже из космоса. Подобный квартал с круглыми домами мог бы стать Олимпийской деревней, в которой проживали бы спортсмены. Однако, по мнению архитектора С. Б. Ткаченко, бывшего главы Института Генплана Москвы, эта версия являлась выдумкой, которая «тиражировалась в прессе без каких-либо оснований». Реальная же идея проекта Е. Н. Стамо никак не была связана с грядущей Олимпиадой. Она состояла в желании добавить новым районам Москвы индивидуальности и привлекательности, а также в попытке воссоздать внутри замкнутого пространства «старый советский живой двор», в котором у жителей будет налажена коммуникация, а все необходимые объекты инфраструктуры будут расположены в шаговой доступности (для этого нижний этаж дома полностью отводился под хозяйственные объекты — магазины, аптеки, библиотеку).

Как бы там ни было, но планам по созданию нескольких круглых домов или даже серии из них не суждено было сбыться. В 1979 году построили второй круглый дом в соседних Раменках, на улице Довженко, недалеко от Мосфильмовского пруда. И на этом «бубличный» проект был свернут. Причин было несколько, но главной стала неэкономичность затеи: круглые дома требовали использования монолитных вставок, увеличивавших стоимость строительства и его сроки, а также постоянного авторского надзора, что затрудняло их «конвейерное производство».

Также в процессе эксплуатации круглых домов был выявлен ряд недостатков, во многом омрачавших очевидные визуальные достоинства «колец». Так, из-за соединения панелей под углом между ними в некоторых местах образовались зазоры, ухудшившие звукоизоляцию квартир. Внутренние помещения имели форму трапеции, что осложняло ремонт и меблировку квартир. Значительная часть квартир не получала достаточного освещения, необходимого по нормам инсоляции. Определенные трудности возникали с ориентированием: в однородном кольце из 26 подъездов трудно было найти нужную квартиру. Еще больше проблем возникло из-за формы двора: в арках при сильном и умеренном ветре возникает сильный сквозняк, а полностью замкнутый круг стен служит усилителем любого звука — внутри двора очень высокая слышимость, и если в советские годы главным источником шума были играющие на площадках дети, то теперь к ним присоединились периодически срабатывающие автомобильные сигнализации, которые в 1970-х никто не предвидел.

Долина реки Сетуни

Долина реки Сетуни — крупнейший в черте Москвы природный заказник, который раскинулся на территории аж четырех административных районов. Площадь его составляет 696 гектаров, и из них примерно пятая часть приходится на Матвеевское.

По своим масштабам река Сетунь имеет скорее городское, чем районное значение. Это крупнейший правый приток Москвы-реки, а если сравнивать Сетунь с левыми притоками, то уступает она лишь Яузе и Сходне. Общая длина русла реки равна 38 километрам, а площадь водосборного бассейна достигает 190 квадратных километров. Отличительной особенностью Сетуни является то, что на почти всем своем протяжении она течет в открытом русле, а ее долина сохранила естественный облик.

Исток Сетуни находится на Главном холме Теплостанской возвышенности. Считается, что начало река берет из прудов в деревне Саларьево, за МКАД. Однако в действительности весной исток реки находится выше — в ложбинах весеннего стока на северо-западной окраине поселка Мосрентген. В переделах МКАД Сетунь протекает через четыре жилых района: Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское и Раменки. В Москву-реку река впадает ниже Бережковского моста, напротив Лужников и Новодевичьего монастыря.

Река Сетунь.

В геоморфологическом отношении бассейн Сетуни находится в пределах Теплостанской эрозионной возвышенности — наиболее приподнятой территории Москвы, с предельно большими перепадами высот, наибольшей крутизной склонов и сильным расчленением речными долинами, балками и лощинами. На участке внутри МКАД Сетунь рассекает Теплостанскую возвышенность, отделяя основной ее массив по правому берегу от Татаровской возвышенности по левому берегу. В долине реки породы представлены водно-ледниковыми отложениями, преимущественно песками с прослойками гальки и суглинков.

Интересно, что до прихода на эти территории моря в юрском периоде мезозоя на месте современной Сетуни по широкой долине текла доюрская предшественница Москвы-реки, так называемая пра-Москва. Затем в результате многочисленных подъемов и опусканий поверхности, эта местность несколько раз заливалась морем. Когда последний такой период миновал и море ушло, пра-Москва сместилась севернее, а ее место заняла пра-Сетунь — предшественница нынешней Сетуни. Долина современной реки асимметрична: правый берег почти везде круче левого. Гидросеть бассейна Сетуни имеет дендрический (деревообразный) характер, то есть она сложным образом разветвлена. Это свидетельствует о ее древности. Она — наследница доледниковой или даже доюрской гидросети.

Откуда пошло название реки Сетунь? У ученых нет единого мнения на этот счет. Так, по мнению московского исследователя XIX века С. М. Любецкого, гидроним «Сетунь» происходит от глагола «сетовать». Эта версия основана на существовании множественных захоронений — курганов, кладбищ — вдоль русла реки, особенно близ ее устья. Любецкий писал: «В версте от Москвы, за этой же заставой [Дорогомиловской], на покатистом холме, в виду Воробьевых гор, против монастыря [Новодевичьего], скромно пробирается речка Сетунь; выходя из Троицкой деревни, она сливается с Москвой-рекой, недалеко от кургана (заключающего в себе могилы падших воинов), памятника многих битв московитян с врагами. На эту речку (по преданию,) приходили осиротевшие сетовать о потере своих родичей». Данное мнение многие считают наивным и не рассматривают всерьез. Чаще всего происхождение гидронима связывают с балтийским словом sietuva, которое переводится как «глубокая или широкая часть реки», «середина реки». Однако балтийская этимология не доказана, кроме того, значение термина не отражает природных особенностей Сетуни, с натяжкой можно предположить разве только то, что sietuva обозначало середину какого-то судоходного отрезка Москвы-реки, в районе которой Сетунь в нее впадала, за что получила такое название. Также существует славянская версия происхождения гидронима. Согласно ей, слово «Сетунь» происходит от северного географического термина «седун» — «трясина, топкое место».

Вдоль русла Сетуни и ее притоков сосредоточены сохранившиеся в городе ценные природные объекты: массивы лесов, участки лугов и болот, относительно чистые водоемы и ручьи, родники, обнажения геологических пород, интересные формы рельефа, мощные деревья, популяции особо охраняемых видов растений и животных. В связи с этим в 1998 году долина реки Сетуни объявлена особо охраняемой природной территорией регионального значения, на ее территории образован одноименный природный заказник. Этот статус позволяет сохранить естественную флору и фауну долины, снизить негативное антропогенное влияние на них.

Панорамный вид на долину реки Сетуни в Матвеевском.

Особенно живописен участок долины реки Сетунь ниже Аминьевского шоссе, в Матвеевском. Его растительный и животный мир удивительно разнообразен. Флора представлена почти четырьмя сотнями различных растений, 47 из которых относятся к категории редких. Крутые и пологие склоны речной долины покрыты березовыми, дубовыми, липовыми и даже сосновыми участками лесов. В подлеске встречаются жимолость и бересклет. В береговой части заказника растут ивняки и сероольшанники. Прибрежные луга и кустарники, в которых скрываются выходы родниковых вод, чередуются с низинными болотцами. В лесных массивах и на лугах среди травянистых растений немало редких и краснокнижных: желтый ирис, калужница болотная, страусник обыкновенный, несколько видов пальчатокоренников, дремлик широколистный, воробейник лекарственный, ландыш майский, первоцвет весенний, ежеголовник малый, орхидеи, с полдюжины разных видов колокольчиков и прочие растения, чьи названия даже вряд ли знакомы обычному горожанину.

Долина реки Сетуни.

Крупнейшим в Матвеевском районе лесным массивом является Матвеевский (Волынский) лес, входящий в состав природного заказника «Долина реки Сетунь» и тоже являющийся особо охраняемой территорией. Площадь его — около ста гектаров. Часть леса находится на территории района Фили-Давыдково, часть — в Матвеевском. С запада на восток лес пересекается Сетунью. В лесу произрастает сосняк и ельник, средний возраст растений — 50–60 лет. Есть здесь также липа, береза и клен, в пойменной части — вяз, ива и серая ольха. Доступ на значительную часть леса ограничен из-за присутствия здесь особо охраняемых государственных объектов, в том числе подчиненных Управлению делами Президента.

Казалось бы, при столь значительной площади зеленых массивов в долине реки Сетуни экологическая обстановка в районе должна быть благоприятной. Ничуть! Заказник вместе с руслом реки зажат жилой и промышленной застройкой, транспортные потоки тоже велики. Зафиксированы незаконные свалки мусора и грунта, вредные производства, сброс промышленных и иных отходов в реку. И эта антропогенная нагрузка на экосистему увеличивается с каждым годом. Экологический мониторинг регулярно отмечает превышение предельно допустимой концентрации пыли и вредных газов в воздухе, загрязнение речных вод, изменение состава природной флоры и фауны, размывание берегов рек, усиление эрозии почв. К сожалению, городские власти часто игнорируют опасения экологов и жителей района. Так, например, экологи-активисты и местные жители пытались протестовать против строительства 11-километрового дублера Кутузовского проспекта по заказнику в районе Раменок, однако проект все же был реализован и, разумеется, не улучшил ни экологическую обстановку, ни внешний вид речной поймы, ни комфорт жителей, которые лишились значительной части зеленого пространства в своих районах. Недовольство жителей строительством жилых, офисных и иных комплексов в пойме реки Раменки и низовьях Сетуни тоже остается без внимания: число новых строящихся объектов неуклонно растет.

Сегодня заказник «Долина реки Сетуни» — еще и популярное место отдыха жителей близлежащих районов. Для них проложены велосипедные дорожки, оборудованы площадки для пикников. Однако все эти удобства и благоустройство лишь увеличивают нагрузку на территорию и негативно влияют на охраняемые виды животных и растений.

Успенский храм в Аминьеве-Матвеевском

Собственной церкви в деревне Матвеевской, судя по всему, никогда не было. Храм в Матвеевском районе начали строить лишь в 2013 году — на Нежинской улице. Сначала возвели деревянную часовню. Ее освятили в честь Владимирской иконы Божией Матери. Позже часовня расширилась до приличных размеров, и в 2015 году ее сделали временным храмом. На пожертвования прихожан и неравнодушных людей с 2020 года начали возведение каменного храма в честь Успения Пресвятой Богородицы. Строительство и отделка его продолжаются и сегодня.

У этого храма, на самом деле, был древний предшественник, но не в деревне Матвеевской, а в соседнем Аминьеве, располагавшемся у впадения в Сетунь реки Навершки. Территория этого села частично была вовлечена в застройку микрорайона Матвеевское в 1960–1970-х годах. Другая часть села Аминьева, центральная, оказалась на оси построенного впоследствии Аминьевского шоссе, а еще одна часть отошла к району Очаково.

Село Аминьево возникло предположительно в XIV веке и название свое получило по прозвищу первого владельца — боярина Ивана Аминя из рода Каменских-Курицыных, служившего у московского князя Симеона Гордого мечником. В письменных же источниках Аминьево впервые упомянуто в 1550 году, в грамоте, писанной со слов Ивана Грозного боярином и дворецким Василием Юрьевым к сытнику Меншику Мартынову: «доправити на них с троецких [Сергиева монастыря] сел людей, с сохи по два человека, и выслати их в село в Аминево делати царев и великого князя пруд». Следующее упоминание о селе относится уже к 1572 году, в своем завещании Иван Грозный повелевает передать его в числе других сел своему старшему сыну: «Да ему ж даю село Аминево, да село Хорошово со всем, по тому, как было при мне. Да ему ж даю на Сетуне село Волынское с деревнями, со всем, потому ж, как было при мне». Очевидно, что раз Аминьево в этих первых источниках упоминается как село, значит, церковь в нем существовала уже в то время, а возможно, была она там и раньше середины XVI века.

Первое же письменное упоминание именно о церкви Успения Пресвятой Богородицы в Аминьеве относится к 1627 году, когда село принадлежало князю В. И. Туренину. В писцовой книге этого года указано: «за стольником за князем Василием Ивановым сыном Турениным старое ево поместье сельцо, что было село, Аминьево, на речке на Сетуне, устье речки Вешки, а в сельце место церковное Успения Пресвятой Богородицы, да в сельце двор помещиков, да крестьянских и бобыльских два двора, в них шесть человек».

Село Аминьево на топографической карте окрестностей Москвы 1856 года. На окраине села видна крестообразная отметка — храм Успения Пресвятой Богородицы.

Князь В. И. Туренин умер в 1634 году, не оставив наследников. Аминьево после его смерти перешло в собственность боярина Бориса Ивановича Морозова. Тот был одним из богатейших людей на Руси, владел 55 тысячами крестьян. В 1641 году он подновил деревянную сельскую церковь с придельными храмами «Засима и Савватия Соловецких чудотворцев».

В 1646 году Аминьево выкупил у Морозова патриарх Иосиф, и оно стало его «домовым селом». Деревянный одноглавый храм Успения, находившийся при старом кладбище, снова подновили. Аминьево приписали к Троице-Голенищеву, являвшемуся центром патриаршей вотчины: в нем располагалась резиденция владыки — патриарший двор. В дальнейшем Аминьево оставалось в составе владений московских митрополитов. Вот как описывает старинный документ посещение Аминьева патриархом Адрианом в 1695 году: из села Троице-Голенищева «святейший патриарх ходил в домовое свое село Аминево и слушал в церкви Успения Богородицы божественную литургию и после литургии пожаловал тоя церкви попу Герасиму 16 алтын и 4 деньги».

После упразднения патриаршества в 1721 году Аминьево перешло в ведение Синода, а еще позже было отнесено к ведомству государственных имуществ. Об Успенской церкви в этот период известно, что она сгорела в 1762 году от удара молнии. Осиротевшие прихожане просили взамен утраченного храма отдать им церковь упраздненного Новинского монастыря и обязались самостоятельно разобрать ее и перевезти на подводах к себе в село. Это и было сделано в 1768 году.

Во время наполеоновского нашествия на Москву в 1812 году церковь Успения Пресвятой Богородицы в Аминьеве была разграблена и сожжена французами. На месте ее пепелища построили деревянную часовню, что примечательно — с колоколами. Это позволяет предположить, что от сгоревшего храма уцелела колокольня, которую подновили и в последующем использовали как часовню, в том числе для отпевания умерших перед захоронением их на погосте. Несмотря на утрату церкви, прихожане сохранили память о ней — и день Успения Пресвятой Богородицы, 15 августа по старому стилю, всегда отмечали как храмовый праздник.

Деревянная часовня в деревне Аминевой. Фотография 1925-1927 года.

Деревянная часовня при аминьевском кладбище существовала вплоть до революции 1917 года и после нее. Возможно, она действовала с перерывами, приходившимися на периоды гонений на церковь. Во всяком случае, часовня на территории Аминьева четко отмечена на карте 1929 года и присутствует на немецкой аэрофотосъемке 1942 года. Карты и снимки позволяют установить ее местоположение: она находилась на месте, где теперь возведен торгово-развлекательный центр Kvartal West (вместо снесенного недостроенного аквапарка, располагавшегося там ранее). Когда была разрушена часовня, неизвестно. Может быть, это произошло в 1960-х при сносе деревни под застройку новых районов, а возможно, еще раньше. Известно, что ко времени сноса поселения в Аминьевском насчитывалось 143 дома, имелся свой клуб, магазин, две школы (начальная и семилетняя), протяженность главной деревенской улицы достигала полутора километров, по этой же улице проходила торговая дорога, соединявшая Смоленский и Боровский тракты (позднее легла в основу проектировавшегося Аминьевского шоссе), за Сетунью также располагалась деревенька Выселки Аминьево. О существовании часовни в тот период ничего не сказано.

А вот относительно деревни Матвеевской установлено, что после революции в ней существовал молельный дом. Это стало известно в результате трагического происшествия в жизни матвеевских крестьян. В 1937 году НКВД сфабриковало на нескольких жителей деревни, названных «кулаками-религиозниками», уголовное дело по факту контрреволюционной деятельности и подготовки покушения на М. И. Калинина и И. В. Сталина. В протоколах допросов указано, что в 1918 году верующие из деревни Матвеевской приобрели икону «Моление чаш» — для домашних богослужений. До 1928 года икона хранилась в доме матвеевца Андрея Петрова, там же проводились службы. В показаниях один из фигурантов уголовного дела, кулак Василий Лаптев, сообщал: «Так как у нас в деревне церкви не было, дом Петрова был вместо нее. Здесь проводили обряды священники, например священник Александр Орлов». После смерти Петрова икону перенесли в дом Лаптева, и церковные службы проводились уже у него. Из его же показаний: «А потом до 30 года у меня дома проходили церковные службы... приходили священники из Очаково, священник Алексий из Филей, священник Иоанн из Дорогомиловского собора, крестьяне и четыре будочника из платформы Матвеевское». В результате стараний сотрудников НКВД, работавших по уголовному делу, религиозные крестьяне, собиравшиеся в молельном доме, были превращены в «контрреволюционную террористическую повстанческую группу кулаков-церковников». Все подследственные, кроме одного сошедшего с ума в следственном изоляторе старика, были осуждены и расстелены, их тела захоронили на Бутовском полигоне. Это дело репрессированных матвеевцев стало одним из многих примеров абсурдности государственного террора, который в те годы достиг своего апогея.

Визуализация проекта храма Успения Пресвятой Богородицы в Матвеевском.

Новый храм Успения Пресвятой Богородицы, строительство которого близится к окончанию, выполнен в духе северного зодчества XV века. Архитекторы С. Г. Гончаров. Д. В. Родионова и В. А. Абрамов в основу облика возводимого храма взяли образ собора Рождества Богородицы в Ферапонтовом Белозерском монастыре.

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Матвеевском. Вид с Нежинской улицы.

Основной объем храма представляет собой четверик, крытый медной кровлей с тремя рядами закомар и увенчанный барабаном с золоченым шлемовидным куполом. Стены храма кирпичные, обмазаны белой известковой штукатуркой «под рукавицу», украшены фигурной кладкой. Верхний ярус храма обрамлен открытым гульбищем, с северо-западной стороны которого пристроена звонница.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Матвеевском. Вид с северного угла храма.

Хотя храм фактически занял часть земли природного заказника «Долина реки Сетунь»: участок площадью более 1300 квадратных метров отдали ему в безвозмездное пользование, выведя из особо охраняемой природной территории, что возмутило многих местных жителей, переживавших за сохранность природы, сейчас, когда храм почти достроен, можно констатировать, что он украсил собой это место и смотрится в окружающем ландшафте очень гармонично.

Вид из парка на храм Успения Пресвятой Богородицы в Матвеевском и один из корпусов жилого комплекса Spires.

В оправдание отмежевания земельного участка природного заказника в пользу строительства храма можно привести также тот факт, что деревьев на нем росло не так много, в основном он был занят лугом, растительности пострадало не так много. Хочется верить, что приход церкви и(или) городские власти со временем компенсируют жителям города утраченное посадкой новых растений возле храма. Но в целом, безусловно, такие прецеденты разбазаривания особо охраняемых природных территорий очень настораживают и даже пугают: сегодня участок отдали храму, завтра соседний отдадут очередному строящемуся торговому центру или жилому комплексу — и от заказника ничего не останется. Практика истребления зеленой растительности в столице в последние десятилетия и без того носит катастрофический характер.

Село Волынское

Самым древним из селений, сформировавших современный микрорайон Матвеевское, является село Волынское. Оно основано в середине XIV века. Название свое получило по прозвищу владельца — князя Дмитрия Михайловича Боброка Волынского, героя Куликовской битвы, сподвижника и зятя великого князя Дмитрия Донского.

В дошедших до нас письменных источниках Волынское упоминается значительно позже — в 1572 году, в духовной грамоте Ивана Грозного. Как уже упоминалось выше, вместе с соседним Аминьевым царь завещал село Волынское с причисленными к нему деревнями своему старшему сыну Ивану. Царевичу, впрочем, не довелось хозяйствовать в завещанных землях: спустя несколько лет он трагически погиб от руки своего гневливого отца — царский престол и все имения перешли к младшему сыну Ивана Грозного Федору.

При царе Федоре Ивановиче Волынское с соседним Давыдковым стало собственностью его «дядьки» Андрея Петровича Клешнина, который в период совместного царствования Федора и Бориса Годунова занимал при дворе видное положение. При Клешнине в Волынском выстроили церковь, освященную в честь святых мучеников Федора и Андрея Стратилата — небесных покровителей царя Федора Ивановича и самого Клешнина. В Смутное время церковь была сожжена. После официального вступления на престол Бориса Годунова А. П. Клешнин постригся в монахи. В 1599 году он скончался схимником в Боровском Пафнутьевом монастыре.

По сведениям из писцовых книг, в 1623 году Волынским и Давыдковым владел уже князь и боярин Афанасий Васильевич Лобанов-Ростовский. В тот период к селу Волынскому были приписаны деревни Давыдково и Очаково, пахотных земель в селе было 988,5 десятин, дворов — 54, из которых больше половины пустые, мужиков проживало 33 души. В селе располагался княжий двор и, судя по всему, была церковь.

Село Волынское на топографической карте окрестностей Москвы 1850 года.

После смерти А. В. Лобанова-Ростовского в 1629 году Волынское с пустошами государевым указом было отписано вдове Ирине Никитичне Годуновой — вдове Ивана Годунова и сестре патриарха Филарета. Очаково же досталось родственникам Лобанова. После кончины И. Н. Годуновой в 1639 году Волынское было передано в собственность касимовскому хану — царевичу Сеиду-Бурхану Араслановичу, позже принявшему крещение под именем Василия. Его сын и наследник Иван Васильевич Касимовский произвел в Волынском коренные преобразования: перевел из него большинство крестьянских дворов в Давыдково, превратив тем самым Волынское в свою резиденцию для отдыха, устроил сокольничий двор. Также в 17 мая 1699 года царевич Иван Васильевич в ответ на свою челобитную получил благословение на постройку в селе новой церкви. К 1703 году ее возвели и ее освятили во имя Спаса Нерукотворного образа. Новый каменный храм был оригинален по своей архитектуре: первый ярус его представлял в плане восьмилепестковый цветок, октаконх, — редкий на тот момент проектировочный прием.

Царевич И. В. Касимовский в 1717 году передал Волынское племяннице — княгине Прасковье Юрьевне Долгорукой (в девичестве Хилковой). Но та из-за интриганства своего мужа Алексея Григорьевича и сына Ивана Алексеевича Долгоруких лишилась имущества. После скандала, связанного со смертью императора Павла II и попыткой Долгоруких подделать его завещание, Прасковья Юрьевна с мужем Алексеем Григорьевичем и всеми детьми были отправлены в ссылку, все их имения были конфискованы в пользу казны. Супружеская чета Долгоруких скончалась в ссылке, их сын Иван с тремя дядями был казнен за госизмену. Спустя время, в 1741–1742 годах, оставшиеся в живых дети Долгоруких — Николай, Алексей, Александр, Екатерина, Елена и Анна — были освобождены и возвращены обратно, им отдали часть конфискованного имущества, в том числе и Волынское с Давыдковым. Но уже в 1743 году они уступили эти имения невестке — Наталье Борисовне Долгорукой, вдове казненного Ивана Алексеевича — и ее детям Михаилу и Дмитрию. Постригшись в монахини в 1758 году, Наталья Борисовна передала Волынское и Давыдково своему старшему сыну князю Михаилу Ивановичу. Тот же около 1766 года уступил их своему дяде, родному брату матери, Сергею Борисовичу Шереметеву. Тот, впрочем, недолго пользовался имениями: он умер в 1768 году, не оставив наследников. После смерти С. Б Шереметева Давыдковым и Волынским, вероятно, владела вплоть до своей кончины в 1777 году его вдова Фетинья Яковлевна.

На рубеже XVIII – XIX веков Волынское и Давыдково находились в собственности тульской помещицы, бригадирши Аксиньи Ивановны Челищевой. А в 1830-х годах перешло к ее родственникам — тульским помещикам Хвощинским, сначала коллежскому асессору Авраамию Петровичу Хвощинскому, а затем его сыну, отставному майору Николаю Авраамовичу. При Авраамии Петровиче Хвощинском Спасская каменная церковь в Волынском была расширена: пристроен придельный храм во имя святого Авраамия Смоленского — покровителя владельца села, возведен второй ярус колокольни, обустроена трапезная.

Во второй половине XIX века Волынское с Давыдковым превратились в популярное дачное место. Путеводитель 1867 года так рассказывал о прелестях имения Хвощинских: «прекрасный сад, в который из Москвы многое ездят гулять; здесь хороший господский дом, оранжереи и несколько дач». Еще в 1830-х годах одну из дач в Волынском нанимал артист М. С. Щепкин, у которого в 1839 году несколько дней гостил Н. В. Гоголь. В дачном поселке Хвощинских в разное время жили историк Т. Н. Грановский, писатель А. Ф. Писемский, поэт А. Н. Плещеев, художник И. Н. Крамской, актриса А. И. Шуберт, композитор М. А. Балакирев. К концу XIX века здесь был довольно большой дачный поселок, дачники жили каждое лето вплоть до 1930-х годов. Известный москвовед торой половины XIX века С. М. Любецкий писал о здешних местах: «Все близь лежащие около гор местности по берегам Москвы-реки, со своими деревеньками: Давыдковым, особенно Волынским, прекрасны; есть места, забытые роскошью, зато природа к ним благосклонна; они также служат убежищем от душной городской жизни московским пересленцам». Для давыдковцев и волынцев дачники были хорошей статьей дохода: вели хозяйство и обслуживали их в основном женщины, мужчины занимались извозом. Селения богатели, местные женщины даже могли одеваться по городской моде — в шелка и бархат. Только самые бедные нанимались для работы на огородах в соседние Матвеевское и Мазилово, где активно занимались сельским хозяйством и выращивали фрукты и овощи на продажу. По сведениям 1884 года, в Волынском проживало 16 человек, но при этом было 22 дома, которые в летнее время сдавались дачникам.

Последними перед революцией 1917 года владельцами Волынского были известные фабриканты Кнопы — влиятельное семейство немецких предпринимателей, сделавших состояние на поставке в Россию хлопка и английских текстильных станков. Основатель династии Иоганн Людвиг Кноп настолько умело вел дела, что входил в состав правления 122 предприятий. О нем даже сложили пословицу «где церковь, там поп, где фабрика, там Кноп». Его сыновья Андрей и Федор пошли еще дальше и проникли управление уже не только заводов и фабрик, но и крупнейших банков. Так что к началу XX века текстильная империя Кнопов превратилась в финансово-промышленную группу. Кнопы снимали дачу в Кунцеве, а позднее решили прочнее обосноваться в понравившемся им месте и приобрели сразу несколько соседних селений, в том числе Волынское. Интересно, что на картах 1850 и 1856 годов вдоль реки Сетуни сразу в нескольких селениях отмечены шелковые фабрики: в Спасском, Аминьеве и Волынском. Возможно, они появились там именно по инициативе Кнопов.

Во время большевистского переворота 1917 года местные крестьяне не остались в стороне от новых социально-политических веяний и разгромили волынское имение Кнопов. В первые годы советской власти то, что осталось от него, продолжали методично расхищать, а в 1923 году главный усадебный дом и вовсе сгорел, но еще долго оставались нетронутыми регулярный сад и замечательная церковь.

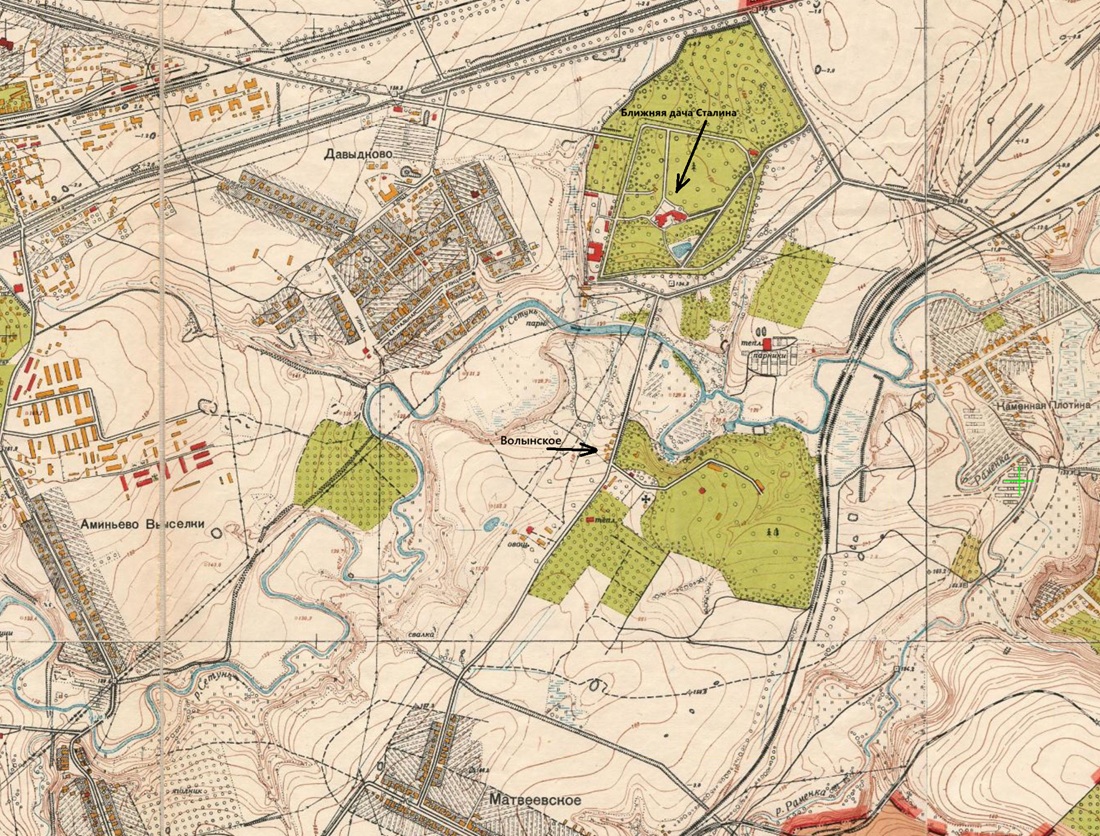

В 1920-е годы в Волынском располагались дачи Высшей партийной школы, а в 1930-х село облюбовало под дачные резиденции высшее партийное руководство — М. И. Калинин, А. А. Жданов и И. В. Сталин. Впоследствии здесь даже было организовано хозяйство «Волынское-2», которое занималось обслуживанием государственных дач.

Особенно прославилась так называемая Ближняя (или Кунцевская) дача Сталина. Она часто упоминается в мемуарной литературе, поскольку стала излюбленным местом работы и отдыха Сталина. Ее начали строить в 1933–1934 годах по проекту архитектора М. И. Мержанова и впоследствии многократно переделывали и перестраивали в соответствии с менявшимися предпочтениями владельца. Место для возведения дачи было облюбовано Сталиным случайно, во время кратковременной остановки его машины при проезде по трассе. В этом месте неподалеку Волынского и Давыдково был сосновый бор, кусты и овраг. Наряду с живописностью местности генсеку понравилось то, что от Кремля сюда было всего 12 минут езды.

Волынское и Ближняя дача Сталина на карте Москвы 1952 года.

С начала строительства Ближней дачи ее окрестности стали недоступны для посторонних, даже на планах города эта территория была помечена как лесной массив без каких-либо построек. Сталин часто проводил время на Кунцевской даче, предпочитая ее другим своим резиденциям. А во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы жил на ней почти постоянно, умер он тоже здесь — 5 марта 1953 года. На территории помимо главного двухэтажного дома были малый гостевой дом, служебный дом с кухней, подвалом для живой рыбы и погребом для вина, бункер-бомбоубежище, баня, конюшня, коровник, птичник, голубятня, бельчатник, пруд для разведения карпов и налима, огород, сад, виноградник, теплицы и даже лимонарий. Ближняя дача жила, как помещичья усадьба, которой распоряжался рачительный хозяин.

Ближняя дача Сталина в Москве.

После смерти Сталина Кунцевскую дачу планировали превратить в музей, однако затем от этой идеи отказались. Она так и осталась закрытым объектом. На ней иногда бывали и другие главы партии и государства — Л. И. Брежнев, М. С. Горбачев, Б. Н. Ельцин. В 1988–1989 годах рядом с двухэтажной сталинской дачей построили трехэтажное здание резиденции первого президента СССР Горбачева, но пожить он в нем не успел. В наши дни территория бывшей дачи Сталина в Волынском остается режимным объектом, охраняемым Федеральной службой охраны, доступ туда посторонним воспрещен.

Храм Спаса Нерукотворного Образа в Волынском. Фотография 1927 года.

Интересно, что на карте Москвы 1952 года (см. выше) в Волынском отмечена крестиком церковь, хотя к этому времени она уже была уничтожена. Может быть, это неточность, перекочевавшая на советский план с более ранних карт. Но более вероятным представляется, что в период ослабления религиозных гонений (во время Великой Отечественной войны и после нее) на месте взорванного храма восстановили часовню. Это предположение подтверждается также кадрами немецкой аэрофотосъемки, сделанной в 1942 году: на месте, где ранее в Волынском существовала церковь, на них виднеется небольшое строение.

Спасская церковь в Волынском. Фотография 1927 года.

В 1978 году старожилы, пользуясь строительством нового корпуса в обычно закрытом для посторонних хозяйстве «Волынское-2», проникли на его территорию и указали историкам место, где находился взорванный храм: на обрыве у реки Сетуни, в конце одной из двух сохранившихся старых липовых аллей, в кругу берез. Сегодня это территория конгресс-парка «Волынское».

В 1956 году на территории Ближней дачи Сталина была создана больница № 1 Минздрава СССР. Под нее приспособили помещения Малого Дома приемов, в которых разместили 150 коек для пациентов. Первый больной поступил сюда 2 июля 1956 года. Впоследствии больницу значительно расширили, построив в парке на другой стороне Сетуни новые корпуса, на базе которых она продолжает действовать и поныне. Сегодня она носит название Клинической больницы № 1 Управления делами Президента РФ, или просто Волынской больницы. Занимает большую территорию с живописным парком и прогулочной зоной на берегу реки. Также в 1999 году на территории Волынской больницы был восстановлен храм Спаса Нерукотворного Образа. Под него переоборудовали небольшое здание бывшего зимнего сада. Это одноэтажная круглая постройка, увенчанная куполообразной крышей и маленькой главкой на восьмигранном барабане. Рядом установлена деревянная звонница. Храм соединен крытым переходом с главным корпусом больницы. Он открыт для посещения не только врачам и больным, но и всем желающим: вход с улицы к нему через проходные свободный. Так благодаря стараниям администрации больницы разрушенный в 1930-е годы храм вернули верующим. Пусть и не на историческом месте, не в прежнем обличье и размере, но он действует. На богослужения ходят как жители Матвеевского, так и прихожане из близлежащих районов — Давыдкова, Очакова, Раменок, Переделкина.

Восстановленный храм Спаса Нерукотворного Образа при Волынской больнице.

В 1960 году Волынское, как и остальные окрестные селения, было включено в состав Москвы: сначала его отнесли Ленинскому району, а в 1969 году — к Гагаринскому. В результате последующих административно-территориальных переформирований в Москве большая часть территории бывшего села Волынского, в том числе занятая Клинической больницей № 1 земля, оказалась в составе района Матвеевское (позже — Очаково-Матвеевское), а меньшая часть — в составе района Фили-Давыдково. Граница между этими двумя районами прошла по руслу Сетуни. При этом Ближняя дача Сталина, находившаяся северо-восточнее села Волынского, на левом берегу Сетуни, оказалась на стороне района Фили-Давыдково. Стоит заметить, что во время подготовки административной реформы 1991 года изначально планировалось создать другие районы — Фили, Матвеевское-Давыдково и Очаково, но затем компоновку микрорайонов переиграли.

Последний житель деревни Матвеевской

Несмотря на то, что с начала массовой застройки района в 1960-х годах прошло 60 лет, деревня Матвеевское до недавнего времени продолжала существовать — и в натуре, и как административная единица. Жизнь в ней поддерживал последний житель — ветеран-фронтовик Александр Андреевич Солопов. Его деревянный деревенский дом, который со всех сторон обступали высотки, автомобильные развязки и железнодорожные пути, остался последним в некогда большой и красивой деревне Матвеевской. Благодаря этому дому и его владельцу еще формально сохранялся адрес: город Москва, деревня Матвеевское, дом 63.

Деревянный дом ветерана А. А. Солопова в деревне Матвеевское. Фотография 2023 года.

Всю жизнь ветеран отстаивал право на свой деревенский быт. Дети и внуки его жили в новом микрорайоне, а он оставался здесь — в родной Матвеевке, в которую приехал сразу после Великой Отечественной войны, когда ему не было еще и тридцати. Свой дом в деревне он построил в 1952 году, когда многие еще ютились в землянках и сараях. Здесь познакомился с будущей женой — на танцах в матвеевском клубе. Вырастил детей, а затем и внуков. С этим домом и деревней связана вся его судьба, потому расставаться и уезжать не хотелось. За многие годы проживания дядя Саша, как звали его местные, москвичом так и не стал — в душе он по-прежнему был крестьянином. Даже находясь уже в преклонном возрасте, Александр Андреевич сам управлялся с хозяйством: занимался теплицами, садом, огородом, ходил к колонке за водой, присматривал за животными — собаками и кошками.

В середине двухтысячных дом А. А. Солопова захотели снести, даже объявили самовольной постройкой. Но якобы кто-то «наверху» заступился за ветерана — и дом не тронули. Но город неумолимо продолжал наступать на маленькую избушку, спрятавшуюся в тени уютного сада, — все ближе и ближе подступали новые стройки. Однако усадьбу фронтовика все же не трогали: из уважения к его заслугам, да и просто потому, что земля в низине у реки Раменки пока не представляла большого интереса для массовых застройщиков.

В 2020 году Александр Андреевич Солопов скончался на 96-м году жизни. Умер последний хранитель векового крестьянского уклада на деревенской земле, которая когда-то внезапно стала городом. Дяди Саши больше нет — с ним почила и деревня Матвеевская. Ладная избушка ветерана еще простояла несколько лет нетронутой, в нее периодически наведывались родные Александра Андреевича, поддерживали оставшееся хозяйство. Добротный деревянный дом простоял бы и еще несколько десятилетий. В нем вполне могли бы сделать краеведческий музей, сохранив тем самым память о владельце, о войне, о старой деревне — о прошлом Москвы. С такой идеей выступали жители районов Матвеевское и Раменки. Однако их просьбы остались без рассмотрения. К сожалению, сегодня иные мотивы движут людьми. Столица выбрала бессмысленный и беспощадный путь «развития» — превращаться в бетонные джунгли.

В марте 2025 года бывший дом Александра Андреевича Солопова был разрушен. Вместе с ним ушел в небытие последний островок спокойствия, уюта и истинно деревенской атмосферы посреди шумного и многолюдного мегаполиса. Участок земли теперь в собственности компании «Донстрой», которая планирует возвести на этом месте офисный центр с собственной штаб-квартирой.

К сожалению, это далеко не единственные пагубные изменения в Матвеевском. В ближайшие годы будет полностью уничтожена веерная застройка, когда-то ставшая визитной карточкой района. На смену небольшим пятиэтажкам, образующим веер, придут несуразные монструозные гиганты реновации, вместо зеленых сквериков появятся мощеные пресловутой плиткой дворы. Район активно застраивается, вырубаются украшавшие его зеленые насаждения, строятся новые дорожные развязки, торговые центры, высотные жилые комплексы. Да, город растет и развивается, но очень жаль, что именно таким способом — бездумно и бездуховно, с утратой индивидуальности, памяти, красоты и психологического комфорта. Грустно. Остается только попрощаться с прежней Москвой и попытаться сохранить ее светлый образ в воспоминаниях. Прощай, милая сердцу Матвеевка! Я запомню тебя тихой, зеленой, по-человечески душевной и родной…

Инна Петрова