Москва. Вид ворот и стены Китай-города (Вид на Ильинские ворота и дом графини В.П. Разумовской). Художник Мошков И.В.. 1800-е годы.

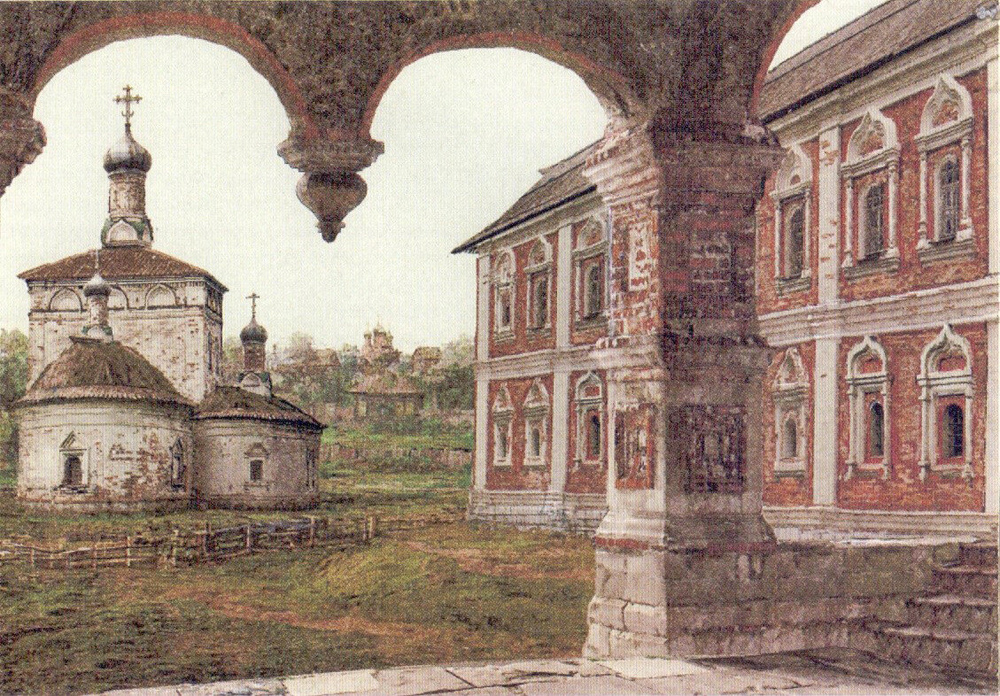

Старую Москву невозможно представить без Китай-города – древнейшего посада, расположенного к востоку от Кремля. Уже в первые столетия существования Москвы здесь появилось множество дворов ремесленников. В конце XIV века Иван III вывел торговлю из Кремля на китайгородские крестцы, и вскоре Китай-город стал играть важную роль во всероссийской торговле. Не случайно к началу ХХ века на его территории находились крупнейшие в России торговые ряды, склады, банки и магазины.

С давних времен в зданиях Печатного двора, а затем и Синодальной типографии на Никольской улице печатали книги духовного содержания, невдалеке от Кремля находилась и знаменитая Славяно-греко-латинская академия. Вся Никольская была буквально усеяна книжными и лавками и магазинами. Недаром до революции ее часто называли улицей просвещения...